Der Wandel der Arbeit in Deutschland lässt sich eindrucksvoll an der Industriekultur ablesen. Historische Fabrikhallen, Maschinenparks und Industrieanlagen erzählen Geschichten von harter körperlicher Arbeit, technologischem Fortschritt und gesellschaftlichem Umbruch. Auch Messebauer aus München erleben diesen Wandel hautnah, denn sie müssen sich ständig an neue Anforderungen der Industrie anpassen.

Während früher reine Handwerkskunst gefragt war, sind heute digitale Planung, nachhaltige Materialien und innovative Präsentationsformen entscheidend. Die Arbeit der Messebauer München zeigt, wie tiefgreifend sich Berufe in einer sich wandelnden Industriewelt verändern können – eine Entwicklung, die exemplarisch für viele Branchen steht.

Die Blütezeit der Industriearbeit: Maschinen, Schweiß und harte Hände

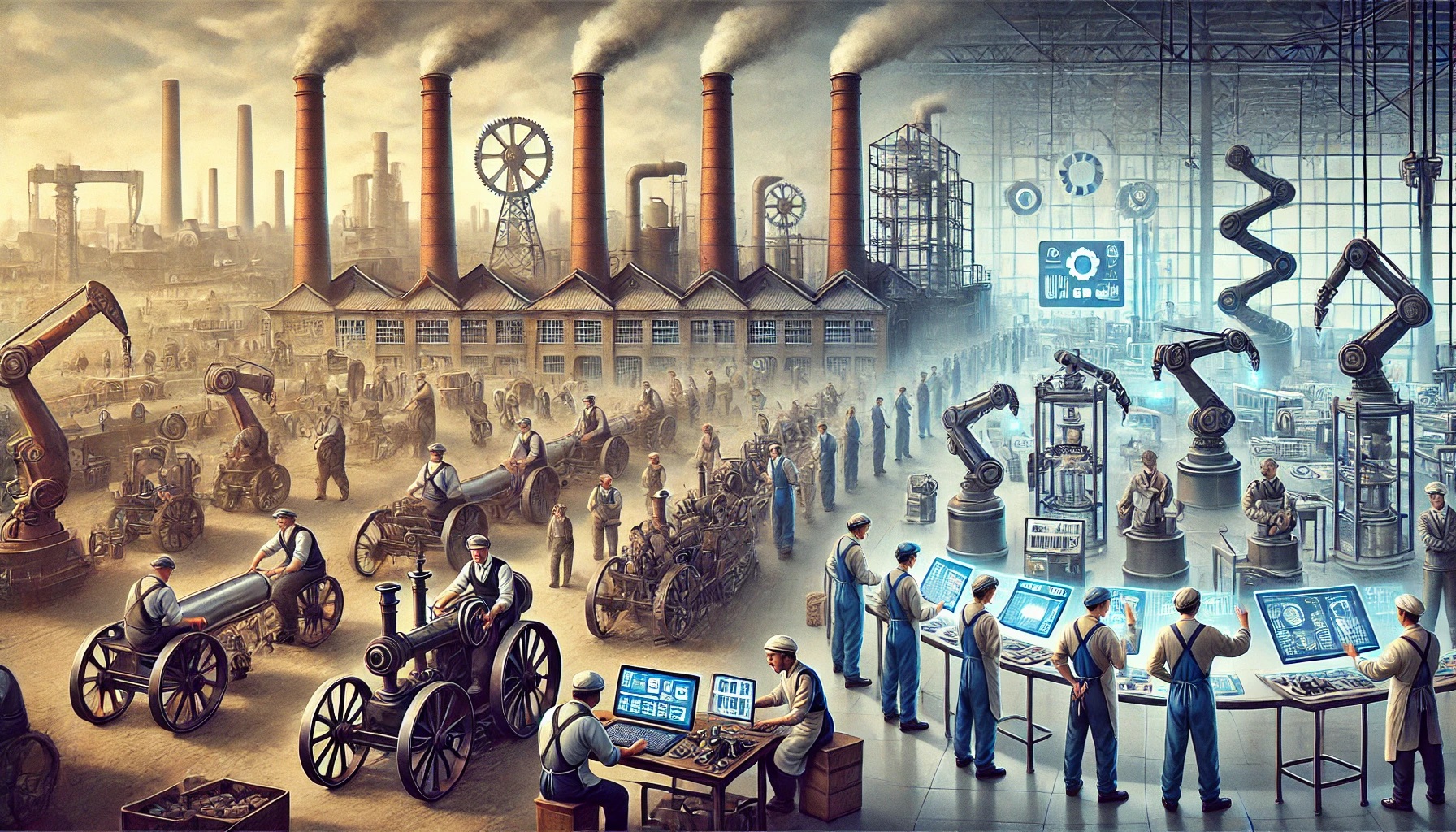

Mit der Industrialisierung im 19. Jahrhundert erlebte Deutschland einen beispiellosen wirtschaftlichen Aufschwung. Dampfkraft, mechanisierte Produktion und der Bau riesiger Fabriken führten zu einer massiven Nachfrage nach Arbeitskräften. Männer, Frauen und sogar Kinder schufteten in Textilfabriken, Stahlwerken und Kohleminen unter oft unmenschlichen Bedingungen. Lange Arbeitstage, gefährliche Maschinen und fehlende Arbeitsschutzgesetze prägten das Bild der frühen Industriearbeit. Gleichzeitig entstanden erste Arbeiterbewegungen, die bessere Löhne und Arbeitsbedingungen forderten. Diese Phase der Industrialisierung legte das Fundament für viele Städte, die bis heute von ihrer industriellen Vergangenheit geprägt sind.

Mit der zweiten industriellen Revolution, angetrieben durch Elektrizität und Fließbandproduktion, wandelte sich die Arbeitswelt erneut. Große Industriekomplexe wie das Ruhrgebiet wurden zu Zentren der deutschen Wirtschaft. Arbeiter spezialisierten sich zunehmend, während neue Berufe entstanden, die mehr technisches Wissen erforderten. Gleichzeitig verbesserten sich die Arbeitsbedingungen allmählich: Gewerkschaften erkämpften kürzere Arbeitszeiten, bessere Löhne und soziale Absicherungen. Die Industriekultur dieser Epoche zeigt sich bis heute in beeindruckenden Bauwerken, die von einer Zeit erzählen, in der Muskelkraft und Maschine im Gleichklang arbeiteten.

Strukturwandel und Automatisierung: Vom Blaumann zum Bürojob

Die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts brachte den nächsten tiefgreifenden Wandel. Mit dem wirtschaftlichen Aufstieg nach dem Zweiten Weltkrieg stieg die Nachfrage nach Konsumgütern rapide an, während Deutschland zu einem der führenden Industriestandorte der Welt wurde. Doch schon in den 1970er-Jahren begannen Fabriken, zunehmend auf Automatisierung zu setzen. Roboter ersetzten einfache Tätigkeiten, während neue Technologien das Produktionswesen revolutionierten. Die klassische Industriearbeit wurde zurückgedrängt, während Dienstleistungs- und Büroberufe auf dem Vormarsch waren.

Der Strukturwandel war besonders in Regionen spürbar, die stark von Schwerindustrie geprägt waren. Das Ruhrgebiet, einst das Herz der Kohle- und Stahlproduktion, musste sich neu erfinden. Wo früher rauchende Schornsteine den Himmel verdunkelten, stehen heute Kulturstätten, Museen und moderne Technologieparks. Die Arbeit verlagerte sich von der Fabrikhalle in klimatisierte Büros und Forschungszentren. Gleichzeitig wuchs der Druck auf die Arbeitnehmer, sich ständig weiterzubilden und an neue Technologien anzupassen.

Industrie 4.0 und die Zukunft der Arbeit: Zwischen KI und Kreativität

Heute steht Deutschland vor der nächsten industriellen Revolution. Die Digitalisierung verändert Produktionsprozesse grundlegend, während künstliche Intelligenz und Automatisierung immer mehr Aufgaben übernehmen. In modernen Fabriken kommunizieren Maschinen miteinander, während hochqualifizierte Fachkräfte die Prozesse steuern. Klassische Industriearbeit, wie sie einst in Stahlwerken oder auf Montagebändern dominierte, wird zunehmend durch technologiebasierte Tätigkeiten ersetzt. Gleichzeitig wächst der Bedarf an kreativen und strategischen Berufen, die Innovationen vorantreiben.

Industriekultur ist längst nicht mehr nur ein Relikt der Vergangenheit, sondern eine lebendige Brücke zwischen Tradition und Zukunft. In den stillgelegten Hallen ehemaliger Fabriken finden heute Kunstinstallationen, Konferenzen und Zukunftsmessen statt. Die Frage, wie Arbeit morgen aussehen wird, bleibt spannend – doch eines ist sicher: Der Wandel der Arbeit wird nie aufhören.